天賞堂のコラム

1.202020

「補聴器のあゆみ」についてです

宮城県大崎市にある補聴器専門店の「天賞堂」です。

ありがたいことに口コミで大崎市をはじめ、登米市、栗原市含め近隣から多数のお客様にお越しいただいております。

「補聴器」や「聞こえの相談」など、お困り、お悩みの場合はお気軽にご相談ください。

今回のテーマは

「補聴器のあゆみ」についてです

人間、歳を取ると誰でも聴力が衰えます。

狩猟をして生きていた時代には、

現代よりもはるかに聴力は研ぎ澄まされていたはずですし、

音に敏感に反応できないことは、生命の危機を意味したことでしょう。

戦いの場面ではなおさらです。

書くことで意思疎通する伝達方法もない時代、

「聞こえ」の有無は死活問題でした。

聴力を補うための最初の補聴器は手のひらです。

耳に手を当てて集音器にしたのは自然なことですね。

時代が下り、牛の角の形をしたホーン型の集音器などが生み出されるようになっていきます。

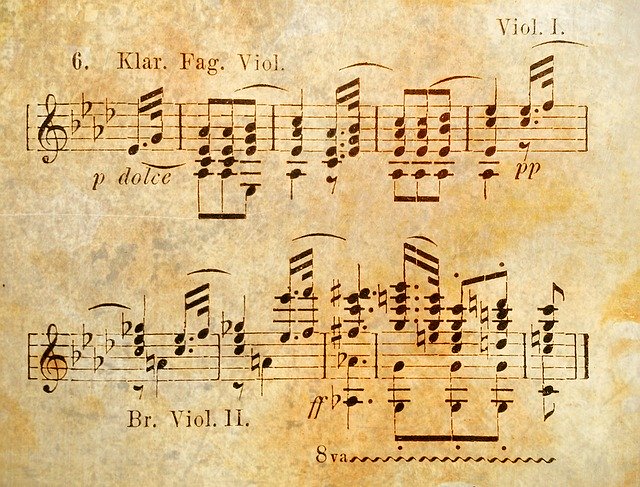

この形の補聴器は18世紀末、難聴に苦しんだ音楽家ベートーベンも使っていたようです。

またベートーベンは、指揮棒を歯で噛みピアノに押し付けて骨から伝わる音を聞き取り、

作曲を行っていたといいます。

今でいう「骨伝導」を利用した補聴器のはしりだったのですね。

ホーン型の集音器は、大きく開いたラッパの部分で人が話し、

聞き手は小さな口の部分を耳に当てて話を聞きますが、

これでは1対1でしか会話ができませんし、目立ちすぎます。

複数の人と会話ができ、周囲の物音も聞き取ることができる、

目立たない小さな補聴器が求められてきました。

19世紀になると電気が発見され、グラハム・ベルにより電話が発明されます。

音を電気信号に変えて送り、届いた先で信号を音に変えて増幅するという

電話の仕組みを補聴器に応用したのです。

真空管が使われ始めるとさらに音の増幅度が上がり、

高度な難聴の方にも使える補聴器が登場します。

ただ、まだまだ大きく重く、とても持ち運びのできるものではありませんでした。

補聴器の小型化はつねに開発の課題だったのです。

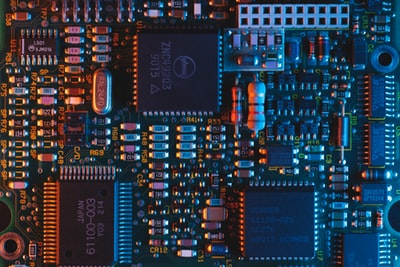

1950年代にトランジスタが開発されると小型化は急速に進みます。

さらにアナログ信号からデジタル信号に変わり、

半導体チップが用いられるようになると、ぐんと小さくなり

現在ある耳掛け型が標準的なデザインになっていきます。

電池の小型化も進み、今では数ミリ程度のサイズになり、

現在の補聴器の小型軽量化に貢献しています。

コメント

-

2025年 1月 28日トラックバック:icon shopfitters

-

2025年 4月 30日トラックバック:London loft conversion cost

-

2025年 6月 07日トラックバック:водка казино

-

2025年 6月 07日トラックバック:Анлим VIP программа

![大崎市古川 天賞堂[時計・メガネ・宝石・補聴器] 大崎市古川 天賞堂[時計・メガネ・宝石・補聴器]](https://f-tenshodo.co.jp/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png)

この記事へのコメントはありません。